Dalam kajian-kajian sebelumnya, kita memperoleh gambaran bahwa kepribadian Imam Al-Husain as dan saudaranya, Imam Al-Hasan as, bagaikan dua belahan yang tak terpisahkan. Keduanya tumbuh dalam satu iklim tarbiyah yang sama, melalui proses penyiapan ilahi yang intens dan berkesinambungan. Sejak kecil mereka berada di bawah bimbingan langsung Rasulullah Saw, serta diasuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib as dan Sayidah Fathimah al-Zahra as. Pendidikan yang mereka terima bukan sekadar pendidikan keluarga, melainkan pembinaan risalah yang membentuk kesiapan spiritual, intelektual, dan moral untuk memikul tanggung jawab besar umat.

Dari lingkungan kenabian inilah kepribadian Imam Al-Husain as tumbuh sebagai aktualisasi hidup dari risalah Allah Swt. Seluruh dimensi hidup beliau—pikiran, amal, dan sikap—memantulkan cahaya wahyu. Karena itu, ketika kita berbicara tentang Imam Al-Husain, kita tidak sedang membicarakan tokoh sejarah semata, tetapi satu model manusia ilahi yang risalah Islamnya menjelma dalam kehidupan nyata. (Kasyf al-Ghummah fi Ma‘rifat al-A’immah, al-‘Allamah al-Irbili, jilid 2)

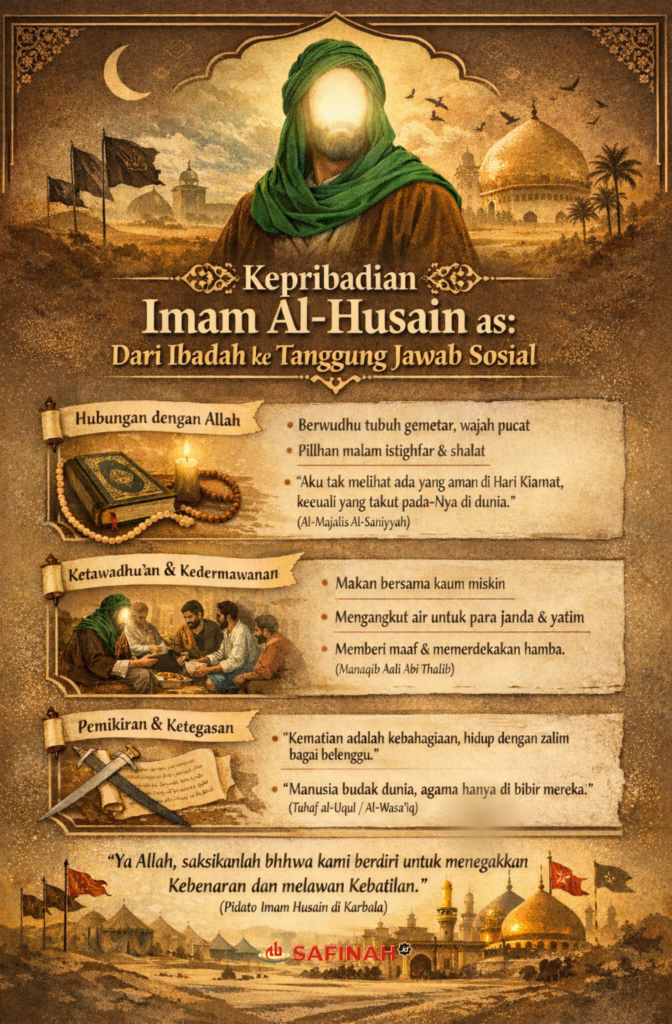

Hubungan Imam Al-Husain as dengan Allah Swt merupakan pusat dari seluruh orientasi hidup beliau. Kesadaran ilahiah ini tampak jelas dalam sikap batin dan praktik ibadahnya. Suatu ketika beliau ditanya tentang kadar rasa takutnya kepada Allah, Imam Al-Husain menjawab dengan kalimat yang sarat makna: “Tidak akan merasa aman dari siksa Allah pada hari Kiamat kecuali orang yang takut kepada-Nya di dunia.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah, dalam pandangan beliau, adalah bentuk kesadaran tertinggi akan tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan. (al-Majalis al-Saniyyah, Sayyid Muhammad Muhsin al-Amin)

Kedalaman spiritual ini tampak pula dalam detail-detail kecil ibadah beliau. Diriwayatkan bahwa setiap kali Imam Al-Husain berwudhu, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab bahwa sudah sepantasnya seseorang yang akan menghadap Tuhan Yang Mahaperkasa mengalami keadaan demikian. Ibadah, bagi Imam Al-Husain, bukan rutinitas kosong, melainkan perjumpaan eksistensial dengan Allah Swt.

Cinta beliau kepada ibadah mencapai puncaknya pada malam Asyura. Dalam situasi paling genting, ketika pasukan Umawiyyah telah mengepung, Imam Al-Husain meminta agar peperangan ditunda semalam. Permintaan itu bukan lahir dari ketakutan, melainkan dari kerinduan untuk bermunajat, shalat, membaca Al-Qur’an, dan beristighfar. Bahkan pada hari kesepuluh Muharram, di tengah hujan anak panah, beliau tetap menegakkan shalat Zhuhur bersama para sahabatnya. (Kasyf al-Ghummah fi Ma‘rifat al-A’immah, jilid II, hlm. 274)

Orientasi akhirat ini juga tercermin dalam doa-doa beliau. Imam Al-Husain memohon agar dianugerahi kezuhudan terhadap dunia dan pemahaman yang mendalam tentang akhirat, sehingga kebaikan dicari karena kerinduan dan keburukan dijauhi karena rasa takut kepada Allah. Doa ini menggambarkan jiwa seorang arif yang menjadikan akhirat sebagai poros seluruh gerak hidupnya. (Tuhaf al-‘Uqul ‘an Aal al-Rasul, Ibn Syu‘bah al-Harani)

Namun kedalaman hubungan Imam Al-Husain as dengan Allah tidak menjauhkan beliau dari manusia. Justru dari kedalaman spiritual itulah lahir kepekaan sosial dan keluhuran akhlak yang luar biasa. Dalam pergaulan dengan masyarakat, Imam Al-Husain tampil sebagai pemimpin yang rendah hati dan dekat dengan umatnya, tanpa sekat status sosial. (Kasyf al-Ghummah fi Ma‘rifat al-A’immah, jilid 2)

Diriwayatkan bahwa suatu hari Imam Al-Husain bertemu dengan sekelompok fakir miskin yang sedang makan roti sederhana. Beliau memberi salam dan duduk bersama mereka. Setelah itu, beliau mengajak mereka ke rumahnya, menjamu mereka, serta memberikan pakaian dan bantuan yang mencukupi. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kemuliaan Imam Al-Husain tidak melahirkan jarak, melainkan kedekatan yang tulus dengan kaum papa.

Padahal, secara sosial dan keagamaan, kedudukan Imam Al-Husain berada di puncak. Beliau adalah rujukan umat dalam ilmu dan kepemimpinan. Bahkan Ibnu Abbas pernah menahan untanya agar Imam Al-Husain lewat lebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Dalam perjalanan haji, banyak orang turun dari kendaraan mereka untuk berjalan kaki bersama beliau. Semua ini menunjukkan wibawa moral yang lahir dari kesucian jiwa, bukan dari kekuasaan formal.

Perhatian Imam Al-Husain kepada kaum lemah juga tampak secara nyata setelah wafatnya. Diriwayatkan adanya bekas luka di punggung beliau. Ketika ditanyakan, Imam Zainal Abidin as menjelaskan bahwa bekas itu berasal dari kebiasaan ayahnya memanggul air dan makanan untuk para janda, anak yatim, dan orang miskin, dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari.

Sifat pemaaf Imam Al-Husain as pun berada di puncak keluhuran akhlak. Ketika seorang pembantunya melakukan kesalahan, lalu mengutip ayat-ayat Al-Qur’an tentang menahan amarah, memaafkan, dan berbuat ihsan, Imam Al-Husain tidak hanya memaafkan, tetapi juga memerdekakan pembantunya serta memberinya hadiah tambahan. Akhlak Al-Qur’an hidup dan bergerak dalam diri beliau.

Keagungan kepribadian Imam Al-Husain juga tampak dalam keluasan pemikirannya. Ketika Nafi‘ bin al-Azraq, tokoh Khawarij, menantang beliau untuk menjelaskan tentang Tuhan, Imam Al-Husain menjawab dengan uraian teologis yang mendalam, menolak qiyas dalam akidah dan menegaskan keesaan Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Jawaban ini membuat lawan bicaranya terdiam dan mengakui keindahan penjelasan beliau.

Dalam perjalanan menuju Karbala, Imam Al-Husain menyampaikan analisis tajam tentang kondisi umat Islam. Dunia telah berubah, kebenaran ditinggalkan, dan kebatilan dibiarkan. Dalam situasi seperti itu, beliau menegaskan bahwa kematian dalam jalan kebenaran adalah kebahagiaan, sedangkan hidup bersama kezaliman adalah kehinaan. Pernyataan ini merupakan sintesis iman, akal, dan kesadaran sejarah.

Imam Al-Husain juga menjelaskan tingkatan ibadah manusia: ibadah karena pamrih, ibadah karena takut, dan ibadah karena syukur. Ibadah yang terakhir adalah ibadah orang-orang merdeka dan merupakan tingkatan tertinggi. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebebasan spiritual adalah tujuan utama ibadah dalam Islam.

Dalam pidato-pidato politiknya, Imam Al-Husain mengecam keras pemerintahan Umawiyyah yang menyimpang dari ajaran Islam, menghalalkan yang haram dan menindas umat. Beliau menegaskan bahwa diam di hadapan kezaliman adalah bentuk pengkhianatan moral, dan bahwa bangkit melawan tirani adalah kewajiban agama.

Dengan demikian, kepribadian Imam Al-Husain as merupakan sintesis agung antara iman yang mendalam, akhlak yang luhur, dan pemikiran yang jernih. Karbala bukan sekadar tragedi, melainkan puncak manifestasi kepribadian ilahi yang sejak awal telah dibentuk oleh wahyu dan tarbiyah kenabian.

Disarikan dari buku karya Mahdi Ayatullahi – Biografi Imam Husein Asy-Syhahid as Penghulu Para Syahid