Ketika Ubaydillah bin Ziyad—wakil Yazid bin Muawiyah—ditunjuk sebagai gubernur Kufah, kota itu mengalami perubahan drastis. Ia membawa serta metode klasik pemerintahan Bani Umayyah: teror, kelaparan, ancaman, dan suap. Orang-orang baik disingkirkan, para pendukung Ahlulbait dibungkam, dan janji-janji palsu disebar bak kabut yang menutupi mata rakyat.

Dalam situasi itu, muncul satu nama yang akan menjadi tokoh sentral dalam keputusan besar yang melibatkan darah cucu Nabi: Umar bin Sa’ad bin Abi Waqqash. Ia bukan orang asing dalam sejarah Islam. Ayahnya adalah sahabat Nabi, dan ia sendiri termasuk tokoh ternama di Kufah. Ambisinya tinggi. Cita-citanya adalah menjadi gubernur Rayy, sebuah wilayah kaya yang menjanjikan kekuasaan dan kemewahan.

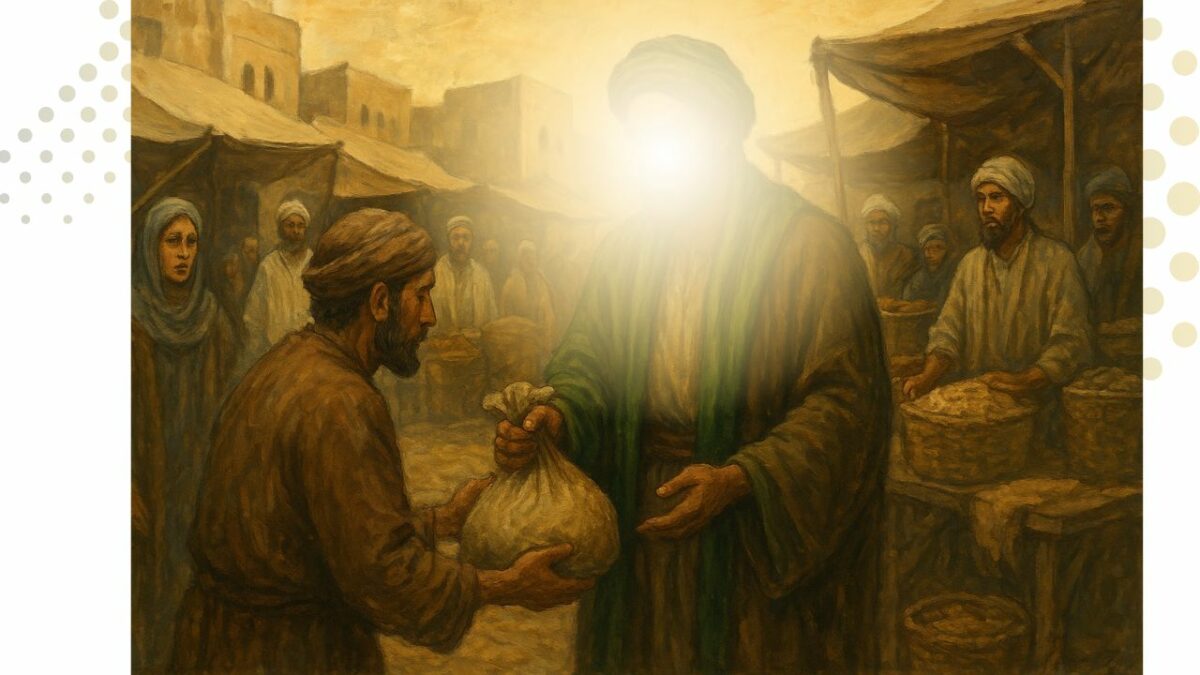

Maka datanglah tawaran dari Ubaydillah bin Ziyad: jabatan gubernur Rayy akan diberikan kepada Umar bin Sa’ad jika ia bersedia memimpin pasukan untuk menghadang dan memerangi Imam Husain bin Ali as.

Bagi banyak orang beriman, pilihan ini seharusnya mudah. Antara berdiri bersama cucu Nabi Muhammad saw—simbol kebenaran dan keadilan—atau mengejar dunia dengan menumpahkan darah suci. Tetapi bagi Umar bin Sa’ad, dunia sudah terlalu dalam mencengkeram hatinya. Ia tahu siapa Imam Husain. Ia tahu misi suci yang dibawa cucu Rasulullah itu. Tetapi ia juga melihat betapa dekatnya mahkota Rayy dengan jangkauan tangannya.

Malam itu, ia diberi waktu untuk berpikir. Satu malam. Dalam tafsir sejarah, malam itu adalah malam yang sangat panjang bagi Umar bin Sa’ad—malam penuh pertarungan batin. Di satu sisi, nurani masih menyala samar; di sisi lain, nafsu kekuasaan menggeram meminta dipenuhi. Dalam bisikan yang tercatat oleh sejarah, Umar bin Sa’ad berkata:

“Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku berada di antara dua bahaya. Haruskah aku tinggalkan Rayy—padahal Rayy adalah cita-citaku? Ataukah aku harus menanggung dosa membunuh Al-Husain?”

Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah jeritan batin seseorang yang melihat kebenaran tetapi memalingkan wajah darinya. Ia bukan orang yang tidak tahu. Ia hanya tidak sanggup melepaskan dunia yang telah mencengkeram jiwanya. Ia tahu membunuh Imam Husain adalah kejahatan terbesar. Tetapi ia juga tahu bahwa menolak tawaran Ubaydillah berarti mengubur impian lamanya.

Dan pada akhirnya, seperti banyak orang yang gagal menghadapi ujian dunia, Umar bin Sa’ad memilih jalan yang salah. Ia datang ke Karbala. Ia membawa pasukan. Ia mengatur barisan. Dan pada tanggal 10 Muharram, dialah yang memberi komando untuk memulai pertempuran. Seruan “Wahai pasukan kuda, bersiaplah!” keluar dari mulutnya, menjadi lonceng pembuka dari tragedi Asyura.

Setelah pembantaian itu, Umar bin Sa’ad tidak lantas menjadi sosok yang bahagia. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan alasan-alasan kosong. Ia berkata:

“Orang-orang berkata bahwa Allah menciptakan surga dan neraka, mengazab dan membelenggu tangan. Jika mereka benar, aku akan bertobat kepada Tuhan Yang Maha Pengasih selama dua tahun. Tapi jika mereka dusta, maka kita telah memperoleh kemenangan dunia yang gemilang, kerajaan yang gagah perkasa.”

Di sinilah tragedi spiritual Umar bin Sa’ad mencapai puncaknya. Ia tahu, tetapi ia menunda. Ia yakin, tetapi ia bermain dengan kemungkinan. Ia melihat neraka, tetapi masih berharap bisa berdamai dengannya setelah mencicipi kekuasaan dunia.

Tetapi sejarah tak memaafkan mereka yang tahu kebenaran namun memilih diam—atau lebih buruk lagi, memilih membunuhnya.

Sejarawan dan ulama menilai, inilah contoh paling tragis dari seseorang yang melihat kebenaran dengan jelas, tetapi menyerah kepada dunia dengan sadar. Ayatullah Murtadha Muthahhari menyebutnya sebagai “cermin dari tipe manusia yang memahami kebenaran secara rasional tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menaatinya secara spiritual.” Bagi Muthahhari, Umar bin Sa’ad bukanlah orang bodoh. Ia tidak keliru. Ia hanya kalah. Dan kekalahannya bukan karena musuh, tapi karena dirinya sendiri.

Namun kisah ini belum berakhir, tragis. Ketika rakyat bangkit dari keterkejutan dan ketakutan, dan ketika darah suci para syuhada menyuburkan jiwa-jiwa yang masih hidup, muncullah kebangkitan yang dipimpin Mukhtar Ats-Tsaqafi.

Di bawah panji balas dendam untuk darah Imam Husain, Mukhtar membentuk pasukan dan mengguncang Kufah. Ia mengejar para pembunuh Karbala satu demi satu. Nama Umar bin Sa’ad termasuk dalam daftar utama mereka yang diburu.

Umar bin Sa’ad lari. Mahkota Rayy yang dulu menjadi impiannya tak pernah ia genggam. Bahkan sebutir gandum pun dari tanah Rayy tak pernah sempat ia nikmati. Sejarawan meriwayatkan bahwa Umar bin Sa’ad tidak sempat menduduki kekuasaan yang dijanjikan. Jabatan itu lenyap bersamaan dengan kehormatannya.

Ia diburu dan ditangkap. Putranya sendiri, Hafsh bin Umar bin Sa’ad, juga menjadi korban dari persekongkolan jahat di Karbala. Mukhtar memerintahkan eksekusi atas mereka sebagai bagian dari keadilan untuk darah Imam Husain dan para syuhada.

Dan begitulah akhir Umar bin Sa’ad: dibunuh dalam kehinaan, tak dikenal sebagai pahlawan, tak dihormati sebagai tokoh, bahkan oleh keturunannya sendiri. Ia telah kehilangan dunia dan akhirat. Ia menyerahkan segalanya demi kekuasaan yang fana—dan tak mendapatkan apa pun selain kutukan sejarah dan murka langit.

Umar bin Sa’ad telah kalah sebelum bertempur. Ia gagal menaklukkan musuh yang paling besar: dirinya sendiri. Tragedi Karbala bukan hanya mengungkap kebiadaban pasukan Yazid, tetapi juga mengungkapkan kebusukan manusia yang menyembunyikan kejahatan di balik dalih dan rasionalisasi. Umar bin Sa’ad adalah cermin bagi siapa saja yang suatu hari harus memilih: kebenaran yang pahit, atau dunia yang menggoda.

Dielaburasi dari buku Akibat Dosa – Sayyid Hasyim Ar-Rasuli AI-Mahallati